Как СССР обогнал США и зачем в космосе нужен был пулемёт: история «Салюта-1»

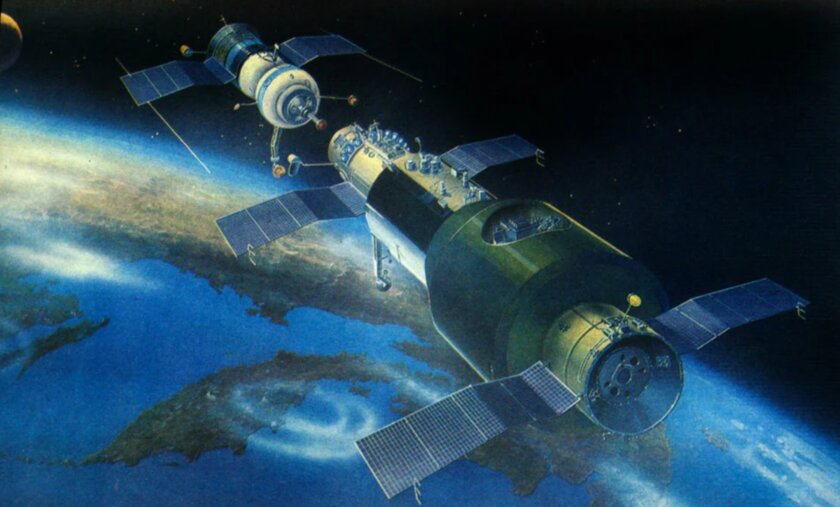

Пожалуй, любой человек, который хотя бы немного интересуется космосом, знает о существовании Международной космической станции — это самый дорогой космический проект в истории человечества, который оценивается примерно в 100 миллиардов долларов. Но при этом далеко не все знают о существовании «Салюта-1» — первой в мире пилотируемой орбитальной космической станции, которую в своё время разработали, запустили на околоземную орбиту и успешно эксплуатировали лучшие умы СССР. Самое время слегка расширить познания в этом вопросе, ведь станция существенно повлияла на развитие космических технологий в будущем.

От «Союза» до «Салюта»: как СССР обогнал США в космосе

История «Салюта-1» начинается в 60-х годах прошлого столетия — в самый разгар «холодной войны» между СССР и США, когда каждая из сверхдержав хотела покорить космос и доказать своё превосходство над оппонентом. Советскому инженеру Владимиру Челомею, генеральному конструктору ракетно-космических систем ОКБ-52, в 1964 году пришла в голову интересная идея — он предложил создать орбитальную пилотируемую станцию, способную выполнять поставленные задачи на орбите Земли в течение нескольких лет и вмещать при этом 2-3 члена экипажа. И хотя Челомей считал, что станция будет полезна не только в военном деле, но и для выполнения различных научных исследований, правительство СССР заинтересовалось применением данного проекта именно в разрезе военной разведки.

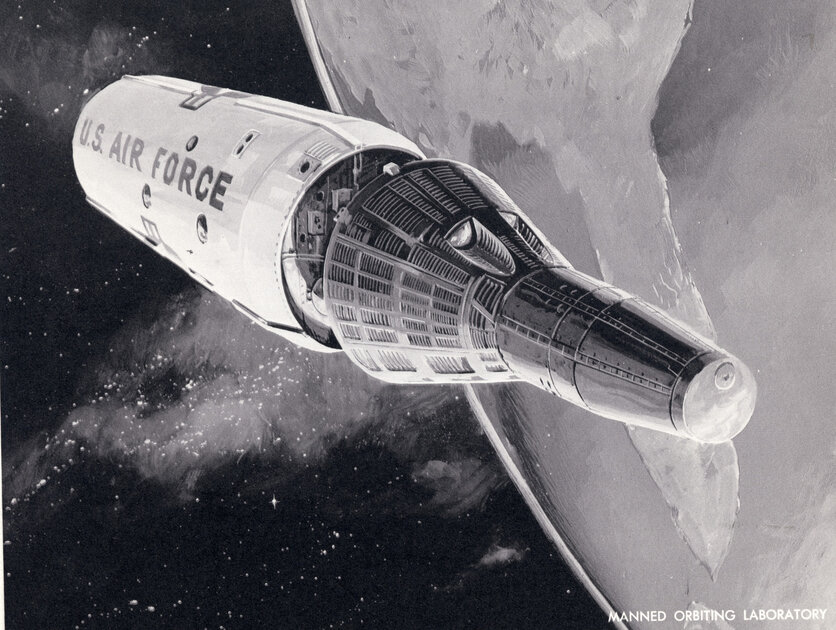

Проекту «Алмаз» дали зелёный свет, и работа закипела, но вскоре оказалось, что скорость разработки советское руководство не устраивает. Всё же Челомей поставил перед собой слишком амбициозную задачу собрать в космосе станцию с продвинутой системой жизнеобеспечения (разработка которой оказалась куда более сложной задачей, чем предполагалось изначально) и модулем с продвинутым телескопом-фотоаппаратом «Агат-1» с зеркалами диаметром в 2 метра (он, теоретически, позволял бы наблюдать за поверхностью Земли). Да и специалисты из США активно набирали обороты, готовя к запуску свою орбитальную станцию Manned Orbiting Laboratory, так что затягивать с реализацией проекта было нельзя.

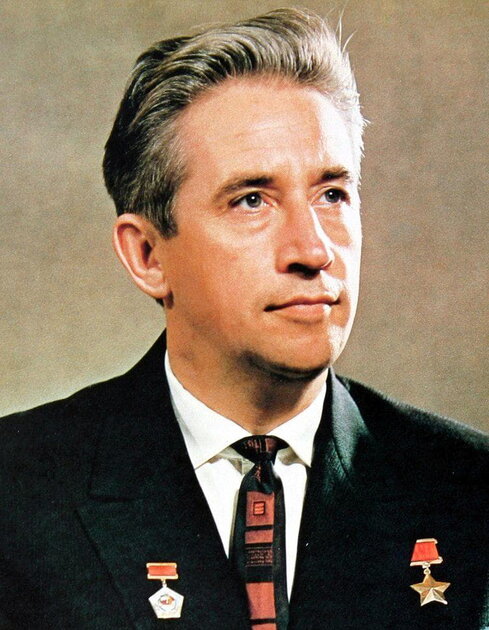

Дабы спасти ситуацию, Константин Феоктистов (первый гражданский в космосе, а также участник первого в истории полёта на многоместном пилотируемом корабле «Восход-1») предложил использовать при разработке новой орбитальной станции (или «долговременной орбитальной станции» — ДОС) силовые агрегаты, системы и технологии, которые создавались в стенах ОКБ-1 («Особое конструкторское бюро») под руководством Сергея Павловича Королёва, для космического корабля «Союз». Идея Дмитрию Устинову, куратору ракетно-космической отрасли ЦК КПСС, понравилась, и он поручил конструкторскому бюро Челомея передать под крыло ОКБ-1 несколько «заготовок» корпусов для будущей орбитальной станции. Конструктору Челомею это распоряжение не очень понравилось, но наработками поделиться пришлось.

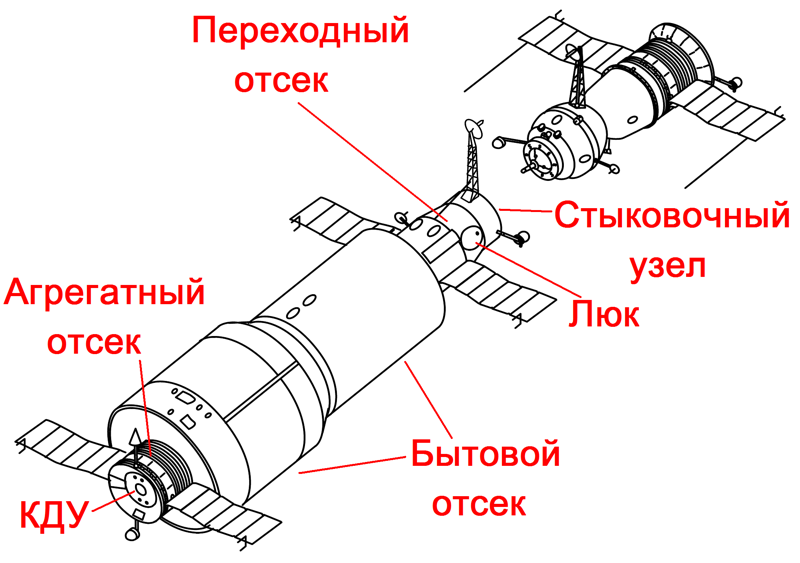

Правда, чтобы ускорить реализацию проекта, финальный вариант орбитальной станции решили существенно упростить. В космос планировали отправить станцию с агрегатным, бытовым и переходным отсеками, а также стыковочным узлом и солнечными панелями. От идеи задействовать передовой фотоаппарат «Агат-1» отказались, как и от размещения на борту космического оружия (Челомей предлагал разместить на «Алмазе» орудия для обороны на случай, если США решит «угнать» станцию с орбиты).

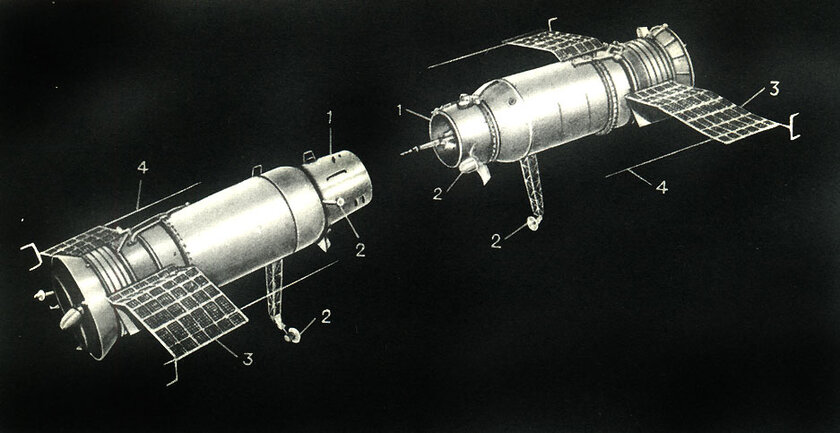

Впрочем, до орбитальной станции было ещё далеко — сначала нужно было отработать необходимые технологии и системы «Союза». Для этого, начиная с 1966 года, в СССР начали активные испытания трёхместного орбитального корабля 7К-ОК, который создали специально для отработки манёвров и процесса стыковки в открытом космосе. Примечательно, что хотя три пуска этого корабля подряд завершились неудачей (к счастью, тестировали новинку без космонавтов на борту), в 1967 году советское руководство дало добро на пилотируемый пуск «Союза-1» с Владимиром Комаровым на борту. Причина весьма простая — американцы из NASA в рамках программы полётов «Джемини» за год с небольшим совершили десять пилотируемых полётов, поставили массу рекордов и выходили в лидеры космической гонки.

Чтобы наверстать упущенное и вернуться на пьедестал, СССР нужно было поспешить, но в космической отрасли спешка обычно не приводит ни к чему хорошему. К сожалению, миссия «Союз-1» провалилась — в ходе полёта не раскрылась одна (всего их было две) из солнечных панелей, так что кораблю не хватало энергии и руководство приняло решение досрочно миссию прекратить. Правда, во время приземления из-за сбоя в работе парашютной системы корабль на скорости около 180 км/час врезался в Землю — космонавт, естественно, погиб.

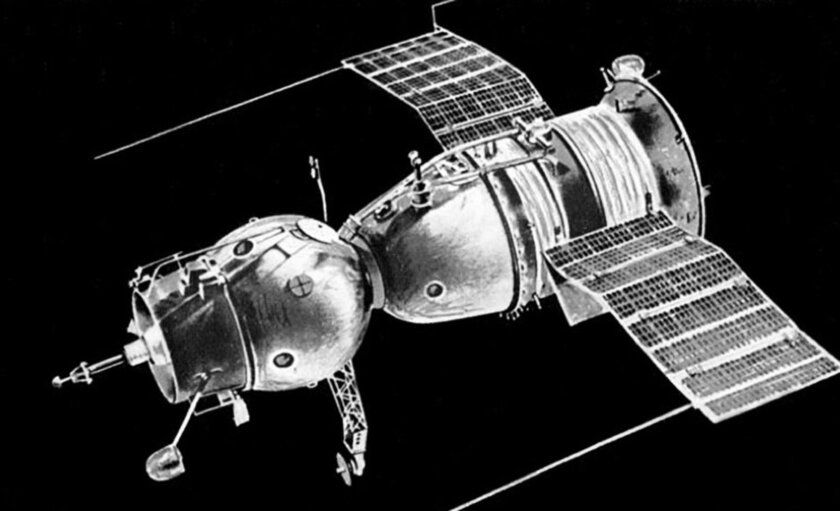

Перед возобновлением пилотируемых полётов советские специалисты доработали конструкцию космического корабля и выполнили шесть беспилотных полётов для отработки систем маневрирования и стыковки. Например, корабли «Космос-186» и «Космос-188» (если в миссии принимали участие пилотируемые корабли, то их называли «Союзами», а беспилотные миссии — «Космосами») успешно выполнили автоматическую стыковку на околоземной орбите, что было крайне важно для будущего функционирования «Салюта-1».

Уже в 1968 году в космос отправили «Союз-3» с Георгием Береговым на борту — перед ним поставили задачу состыковаться с беспилотным кораблём «Союз-2» в ручном режиме. К сожалению, выполнить поставленную задачу космонавту не удалось — после того, как автоматические системы сблизили корабли на расстояние 200 метров, Береговой взял управление на себя, но выполнять стыковку ему приходилось в тени Земли в условиях полной темноты. Этот момент, инженеры продумали, так что на стыковочном узле «Союза-2» размести световые огни-индикаторы, чтобы космонавту было проще «прицелиться», но это не помогло. Космонавт ошибся в ориентации космического корабля и несколько раз пытался пристыковать «Союз-3» вверх ногами (условно говоря, ведь в космосе понятия верха и низа нет). К счастью, возвращение на Землю прошло успешно.

А в 1969 году перед «Союзами» поставили ещё более сложные задачи. Сначала «Союз-4» (на борту находился Владимир Шаталов) и «Союз-5» (экипаж состоял из Бориса Волынова, Алексея Елисеева, Евгения Хрунова) в пилотируемом режиме совершили успешную стыковку (первая в истории стыковка двух пилотируемых кораблей) и переход космонавтов через открытый космос (Хрунов и Елисеев перешли из «Союза-5» на «Союз-4»).

После этого руководство космической программы дало добро на запуск «Союза-6», «Союза-7» и «Союза-8» — три пилотируемых космических корабля отправились в космос одновременно. В рамках этой миссии перед космонавтами поставили два важных задания, одно из которых выполнить не удалось. Первая задача заключалась в том, чтобы заснять на плёнку процесс стыковки двух космических кораблей в космосе — состыковаться должны были «Союз-7» и «Союз-8», а перед экипажем «Союза-6» (Георгием Шониным и Валерием Кубасовым) стояла задача сблизиться с ними на расстояние около 50 метров и запечатлеть процесс на видео для распространения ролика в средствах массовой информации. Правда, рекламный ролик выпустить не удалось — система автоматической стыковки «Игла» дала сбой, а для ручной стыковки корабли подготовлены не были, так что седьмой и восьмой «Союзы» лишь сблизились друг с другом.

А вот вторая задача была выполнена на отлично — космический корабль «Союз-6» был оборудован сварочной установкой «Вулкан» для выполнения сварочных работ в условиях космоса, и испытания этой системы прошли успешно. В результате все три корабля успешно вернулись домой без происшествий. До запуска «Салюта-1» оставался всего один шаг — правда, крайне изнурительный.

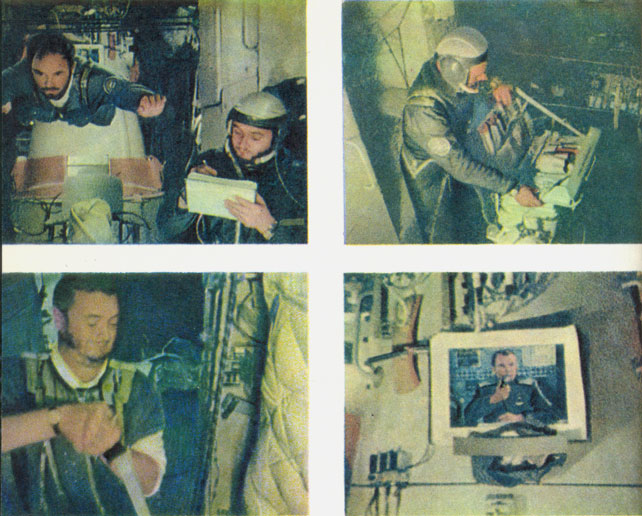

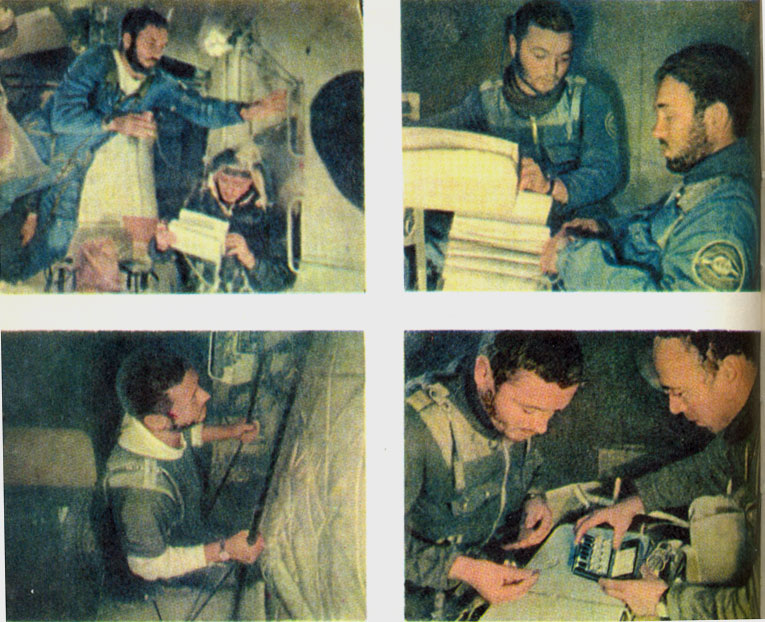

Так как сама идея орбитальной станции предполагала возможность длительного нахождения на её борту советских специалистов, выполняющих различного рода эксперименты, научные исследования и наблюдения, учёным нужно было сначала изучить влияние длительного нахождения человека в невесомости на его физическое и моральное состояние. Для этого была запущена миссия «Союз-9» с Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым на борту космического корабля. В этот раз им уже не нужно было отрабатывать стыковку или маневрирование — задача стояла продержаться в космосе целых 18 суток, а затем вернуться на Землю. Космонавты с заданием справились — суммарно они провели на корабле в условиях невесомости 17 суток и 16 часов (424 часа).

За это время космонавты успели протестировать не только научное оборудование, но и пообщаться с родными по телевизионной связи, посмотреть из космоса футбольный матч, послушать музыку и даже провести первую в истории шахматную партию в формате «космос-Земля». Но по возвращению на Землю оказалось, что физическое состояние космонавтов довольно плачевное — они плохо переносили адаптацию к земной гравитации, едва ли могли ходить, периодически теряли сознание и сразу же отправились в госпиталь под наблюдение.

С целью поддержания физического состояния космонавтов при будущих длительных космических миссиях специалистами была разработана система физиологической нагрузки, которая должна нивелировать воздействие отсутствия гравитации на мышцы, кости и сердечно-сосудистую систему космонавтов. Кроме того, перед «Союзом-10» и «Союзом-11» был разработан нагрузочный костюм «Пингвин», который состоял из корсетного жилета, штанов с эластичными лентами и растягивающих элементов, расположенных вдоль тела человека. Ленты этого эластичного костюма соединяют плечи космонавта с бёдрами, а туловище — с ногами. В результате создаётся эффект постоянного сжатия, который позволяет имитировать воздействие земной силы тяжести на мышцы в условиях невесомости.

Костюм зарекомендовал себя очень хорошо — он частично устраняет систематическую атрофию мышц у космонавтов, снижает потерю кальция в костях, улучшает кровообращение и тонус сосудов. Модернизированные версии «Пингвин-3» и «Пингвин-М» по сей день используются на Международной космической станции.

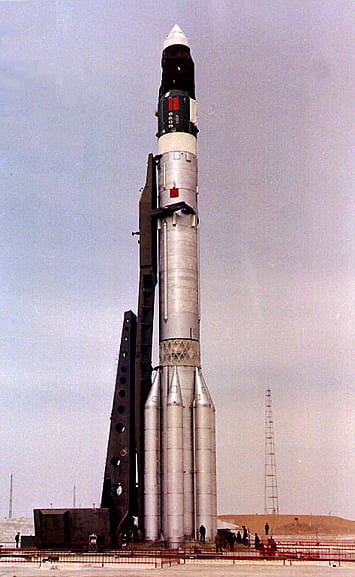

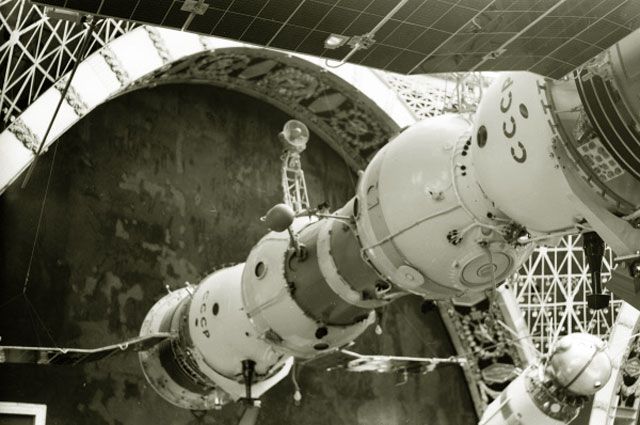

Имея на руках все необходимые знания, технологии и системы, СССР приступил к запуску первой пилотируемой орбитальной станции. Её в «сложенном» виде разместили в грузовом отсеке ракеты-носителя «Протон-К» (с шестью двигателями РД-253 на первой ступени!), а за вывод полезной нагрузки на околоземную орбиту отвечал разгонный блок Д.

Пуск ракеты состоялся 19 апреля 1971 года в 01:40 по Москве, а уже через 10 минут орбитальная станция была выведена на рабочую орбиту с высотой 200-222 км над поверхностью Земли с углом наклонения 51,6°. Инженеры удалённо провели тестирование всех базовых систем жизнеобеспечения (вентиляции, поддержания искусственной атмосферы) и работу корректирующих двигателей (они позволяли поддерживать станцию на нужной высоте) — всё работало исправно. Станция была готова принимать «гостей» с Земли — в СССР начали подготовку «Союза-10».

Полноценный дом на орбите Земли

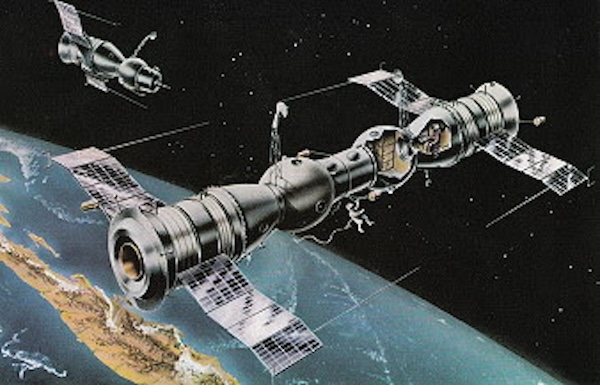

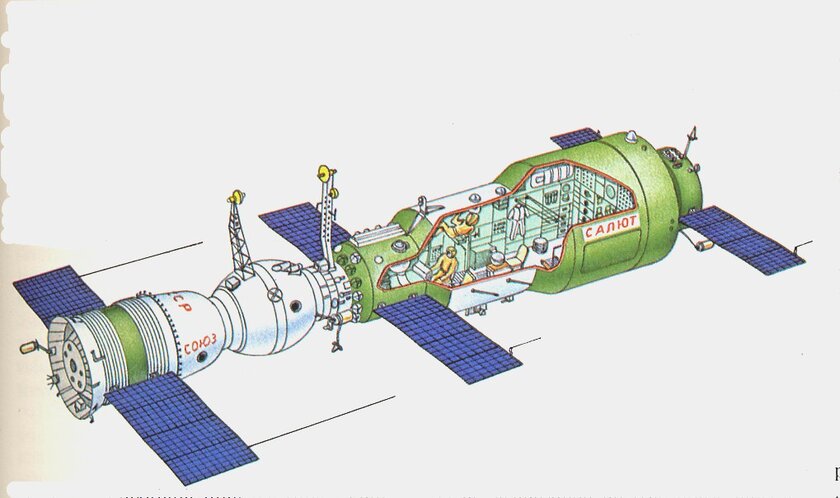

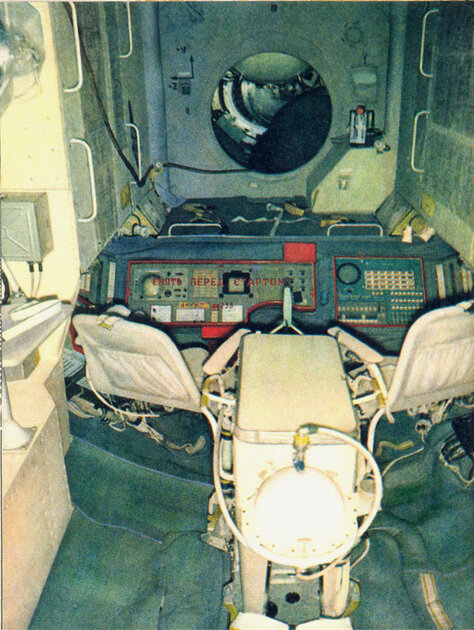

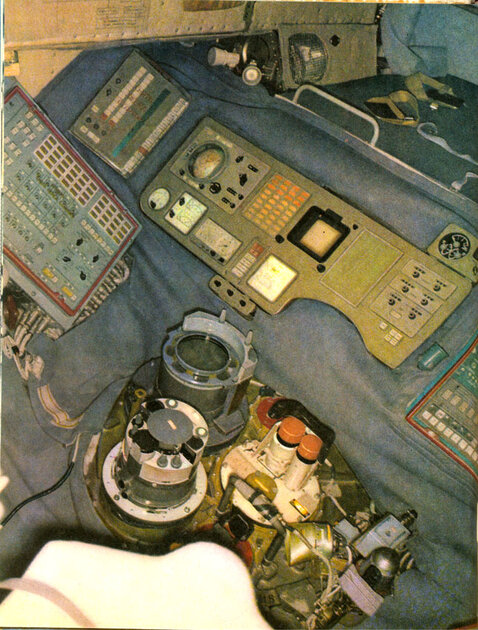

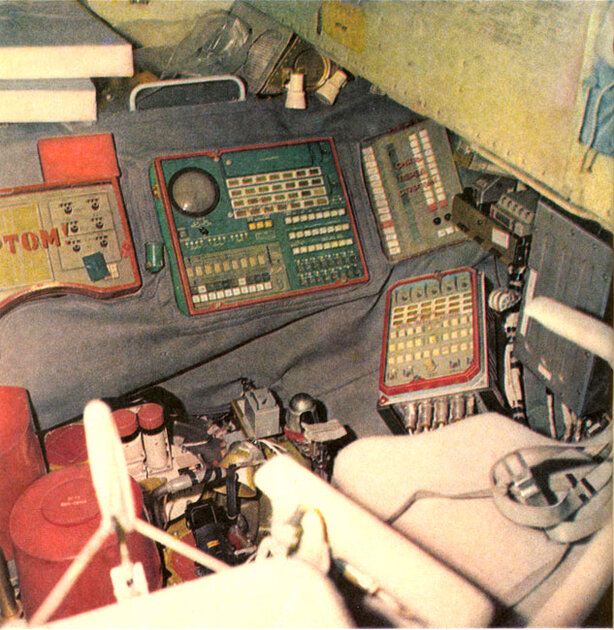

Хотя «Салют-1» был заметно упрощённой версией орбитальной станции по сравнению с тем, что предлагал господин Челомей, на борту всё равно нашлось предостаточно места для сложной аппаратуры. Стоит отметить, что после выхода на рабочую орбиту длина станции составила 15,8 метра, а диаметр — 4,15 метра (в самом «толстом» месте). Внутри «Салюта» было так много места (99 кубических метров), что команда экспедиции «Союз-11» после стыковки и герметизации заявила, что «ей [станции] конца-края не видно», а сами конструкторы в шутку называли станцию «космическим троллейбусом» из-за визуальной схожести с длинным общественным транспортом.

Кроме того, использовали пространство внутри 18-тонного «Салюта-1» весьма практично — здесь нашлось место не только для научного оборудования и спальных мест, но и для множества вещей, создающих быт космонавтов в ходе научной миссии. Например, на борту можно было разогревать пищу, был магнитофон с музыкальными кассетами, библиотека и даже альбом для рисования.

Ещё на станции был размещён пылесос для борьбы с пылью в условиях невесомости, система терморегулирования (поддерживала необходимую температуру и влажность воздуха), бытовые принадлежности экипажа, средства для тренировки в условиях космоса, комплекс средств связи и система, отвечающая за поглощение углекислого газа и выделение кислорода. А чтобы экипажу было проще ориентироваться по станции, пол, потолок и стены были окрашены в разные цвета.

В рамках экспедиции учёные уделили особое внимание изучению работы сердечно-сосудистой системы человека, так как в космосе на него воздействовало множество дополнительных факторов. Для исследований в этом направлении космонавты делали замеры как в режиме покоя, так и после интенсивных физических нагрузок. Космонавты даже совершили забор крови в условиях космоса, чтобы проанализировать её состав уже на поверхности Земли. По результатам этих тестов медики пришли к выводу, что за счёт физических упражнений и эластичного костюма «Пингвин» состояние космонавтов остаётся в норме даже спустя почти месяц нахождения в космосе, а изменений в крови на клеточном уровне обнаружено не было.

Ещё на борту орбитальной станции был размещён ультрафиолетовый телескоп, который позволял вести наблюдения за звёздами и Солнцем в диапазонах, которые недоступны в случае ведения исследований с поверхности Земли. Дополнительно космонавты СССР выполняли фотосъёмку планеты Земля с различных ракурсов, выполняли эксперименты с жидкостями и газами в условиях невесомости, изучали кристаллизацию веществ, а также замеряли расход ресурсов (вода, еда, кислород) при длительном пребывании на станции. Это было очень важно, ведь в будущем полученная информация поможет при запуске «Мира», а затем и МКС.

Из интересных фишек «Салюта-1» стоит отметить продвинутую систему гигиены — всё же экипаж проводил на станции довольно много времени, и этому аспекту тоже уделили внимание. На борту имелась полноценная душевая установка (естественно, она отличалась от того, что используют на Земле), система жизнеобеспечения, которая обеспечивала космонавтов сменным бельём, устройство для выполнения ассенизационно-санитарных мероприятий и специальный космический туалет. Его по понятным причинам разместили в отдельном изолированном блоке бытового отсека станции. За электропитание отвечало четыре солнечных панели, чего в рамках выполнения поставленных задач было достаточно.

Экспедиции «Союз-10» и «Союз-11»: в шаге от потери станции и катастрофа

В рамках космической программы за время существования «Салюта-1» советскими специалистами было запущено две экспедиции на первую в мире пилотируемую орбитальную станцию — обе можно назвать условно провальными, хотя участникам «Союза-11» выполнить поставленные задачи всё же удалось.

«Союз-10»

Начать, естественно, стоит с «Союза-10» — первой попытки доставить человека на борт орбитальной станции, сопряжённой с множеством технических неполадок.

«Это было время первых полётов. Это было становление пилотируемой космонавтики. Набирался опыт — у специалистов, у тех, кто управляет полётом, кто готовит космонавтов, у самих космонавтов», — рассказал Валентин Лебедев, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, в рамках интервью каналу «Роскосмос ТВ».

Старт миссии руководство СССР запланировало уже на 22 апреля, то есть первая экспедиция в составе Владимира Шаталова, Алексея Елисеева и Николая Рукавишникова на станцию должна была отправиться в космос всего через три дня после того, как «Салют-1» вывели на орбиту (естественно, команды экипажей готовили заранее). Но улететь 22 апреля не вышло — буквально за минуту до запуска двигателей ракеты-носителя «Союз» (11А511 №Х15000-25) было обнаружено, что кабель-мачта не отошла от конструкции. Запуск экспедиции решили отложить на следующий день, неполадку устранили и 23 апреля запуск прошёл успешно — космический корабль «Союз-10» вышел на орбиту.

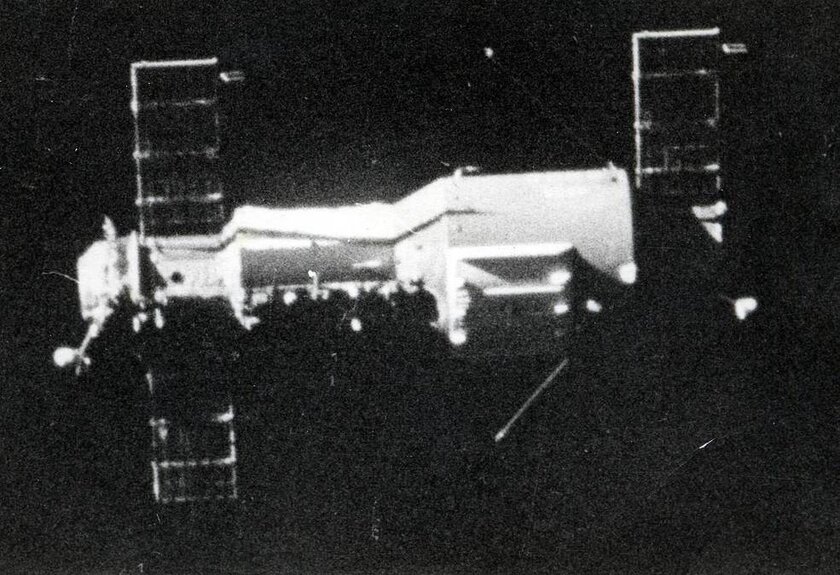

Правда, вскоре возникла ещё одна трудность — три витка вокруг Земли корабль провёл в совершенно штатном режиме, но на четвёртом в ходе коррекции орбиты космонавту Владимиру Шаталову пришлось взять корабль под ручное управление и выполнить задачу самостоятельно. И хотя утром 24 апреля кораблю удалось успешно сблизиться с «Салютом-1» (когда «Союз-10» приблизился к станции на расстояние в 200 метров, Шаталов в рамках программы взял управление на себя и выполнил процесс стыковки), из-за технической неполадки Советский Союз чуть не лишился доступа к орбитальной станции.

Дело в том, что хотя касание корабля со станцией состоялось, а штырь стыковочного узла попал в приёмный конус «Салюта-1», герметичного стыка не произошло. Выждав целый виток вокруг Земли, команда приняла решение попытаться исправить ситуацию при помощи двигателей корабля, чтобы завершить стыковку с орбитальной станцией, но это не сработало — команда не могла перейти на борт «Салюта-1». Вскоре после этого с наземного командного пункта руководство дало команду отстыковать корабль от станции, но из-за технических неполадок (вероятно, элементы стыковочного механизма были повреждены) выполнить поставленную задачу было невозможно — «Союз-10» застрял.

На случай подобных аварийных ситуаций у команды было два варианта решения проблемы — можно было «отстрелить» стыковочный агрегат космического корабля или отстыковать весь бытовой отсек. Правда, любой из этих вариантов поставил бы крест на возможности доставить экипаж на борт «Салюта-1» в будущем, так как оставшаяся деталь заблокировала бы стыковочный узел орбитальной станции. К счастью, разработчики стыковочного модуля на Земле смогли разобраться в проблеме и передать детальные инструкции космонавту Николаю Рукавишникову — он внёс необходимые изменения в электронный блок и отделить «Союз-10» от «Салюта-1».

«Союз-11»

Не всё гладко прошло и со следующей экспедицией, хотя в этот раз проблемы возникли не с технической составляющей (как минимум, в самом начале), а с личным составом. Стоит отметить, что уже в то время советские специалисты перед запуском какой-либо миссии отбирали две команды космонавтов (на самом деле три, но резерв набирали скорее для галочки) — основную и дублирующую. С «Союзом-11» поступили аналогично — в состав основного экипажа вошли Алексей Леонов (первый человек в истории, вышедший в открытый космос), Валерий Кубасов и Пётр Колодин, а дублирующий экипаж был представлен Георгией Добровольским, Владимиром Волковым и Виктором Пацаевым.

И хотя на основную команду возлагались большие надежды (во многом из-за того, что у Леонова, командира экипажа, было гораздо больше опыта), отправиться на орбитальную станцию ей было не суждено — за три дня до старта экспедиции в ходе медкомиссии в лёгких Кубасова, бортинженера, врачи заметили непонятное тёмное пятно, предположив, что он заболел туберкулёзом. В таком состоянии (хотя сам Кубасов утверждал, что абсолютно здоров) лететь в космос ему, конечно, не дали. Сначала руководство хотело заменить болеющего космонавта на Волкова, бортинженера второй команды, но в итоге команды поменяли местами полностью — впервые в истории отечественной космонавтики выполнять космическую миссию полетел дублирующий экипаж, а не основной.

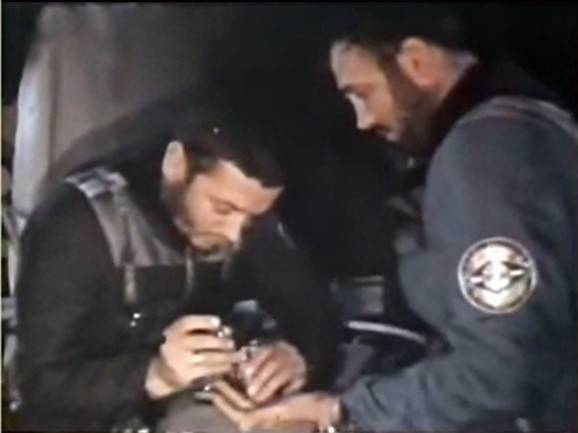

Дальше, благодаря ошибкам, допущенным в ходе экспедиции «Союз-10», всё шло как по маслу — 6 июня ракета-носитель «Союз» (11А511 №Х15000-24) успешно вывела космический корабль «Союз-11» на орбиту Земли, после чего 7 июня команда успешно пристыковалась к орбитальной станции «Салют-1». Соответственно, космонавты Добровольский, Волков и Пацаев стали членами первого в истории экипажа, который «поселился» на космической орбитальной станции.

Первые трудности команде пришлось решать сразу же по прибытию — на борту орбитальной станции чувствовался сильный запах гари, вызванный двумя перегоревшими вентиляторами. Их заменили, после чего команда приступила к выполнению поставленных задач. А уже 16 июня советским космонавтам пришлось в экстренном режиме готовить космический корабль «Союз-11» к отстыковке и эвакуации экипажа — на «Салюте-1» вновь возник запах гари и был замечен дым. Примечательно, что причину поломки (вероятно, возникло короткое замыкание одной из множества электрических систем) выяснить так и не удалось — воздух внутри станции просто отфильтровали.

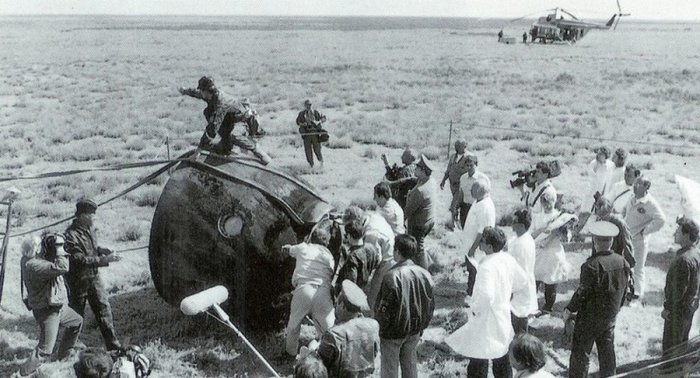

Выполнив план, 29 июня команда космонавтов перешла со станции на борт корабля, приготовившись к отсоединению и спуску, и ровно по расписанию, в 21:25, «Союз-11» отстыковался от «Салюта-1». На наземной станции с нетерпением ожидали выхода команды на радиосвязь, но экипаж хранил радиомолчание. Около 2 часов ночи 30 июня вертолёты поисковой бригады заметили раскрытый купол парашюта космического корабля, но команда продолжала хранить радиомолчание. Лишь спустя 15-20 минут стало ясно, почему.

Дело в том, что в рамках спуска на космическом корабле произошла неожиданная поломка — один из вентиляционных клапанов несанкционированно открылся, из-за чего произошла разгерметизация. Всего за 115 секунд давление в кабине упало до 50 мм ртутного столба — все космонавты на борту погибли от асфиксии (кислородное голодание). Принято считать, что Добровольский, Волков и Пацаев являются единственными людьми в истории, погибшими в открытом космосе. Здесь стоит отметить, что в то время в космос летали без специальных скафандров — в обычных комбинезонах из плотной ткани и даже без кислородных масок. Причина в том, что разместить на борту «Союза» трёх специалистов в скафандрах было невозможно — банально не хватало пространства.

Но после трагедии «Союза-11» ситуация в корне изменилась — с тех пор советские (а затем и российские) космонавты никогда не отправляются в космос без скафандров (они всегда используются при запуске, стыковке и посадке пилотируемых космических кораблей).

В начале этого пункта я не просто так написал, что экспедиции можно считать «условно провальными». Да, экипажу первой миссии на орбитальную станцию не удалось выполнить поставленную задачу, но в ходе этого полёта было выявлено множество технических недоработок, которые затем светлые умы СССР исправили для дальнейшего покорения космоса. И хотя посадка «Союза-11» прошла не по плану, отважные советские космонавты выполнили все поставленные перед ними задачи, поставив абсолютный рекорд по продолжительности нахождения на орбите — они жили на «Салюте-1» целых 23 дня.

Конец первого «Салюта», «Мир» и путь к МКС

Изначально предполагалось, что на орбитальную станцию «Салют-1» совершат ещё как минимум экспедицию «Союз-12», но после трагедии, унёсшей жизни трёх космонавтов, эту идею отложили… навсегда. С момента отстыковки «Союза-11» и до 11 октября 1971 года орбитальная станция продолжала функционировать исключительно в автоматическом режиме. И проведя в полёте 175 суток, её планово спустили с орбиты в плотные слои атмосферы Земли — львиная доля компонентов станции сгорела, остальные детали упали в Тихий Океан.

И хотя история у «Салюта-1» вышла местами грустная, всё это происходило на заре покорения космоса, когда без ошибок, просчётов и сбоев обойтись было невозможно. Другое дело, что на каждой совершённой ошибке советские специалисты учились, достигая всё новых высот. Например, на базе первого «Салюта» была запущена модифицированная орбитальная станция «Салют-4» (модели с индексами «2», «3» и «5» были предназначены для военных целей, и информации о них не так уж много), которая получила поворотные солнечные панели (площадь панелей выросла до 60 м² по сравнению с 28 м² у оригинального «Салюта»). А «Салют-6» и «Салют-7» благодаря двум стыковочным узлам и возможности «дозаправляться» беспилотными кораблями «Прогресс» позволяли космонавтам находиться в космосе практически без ограничений по времени.

Всё это в результате привело сначала к станции «Мир» («Салют-8» выполнял функции базового блока), а затем и к «Миру-2» (базовый блок «Салют-9» впоследствии отправился на орбиту Земли уже под названием «Звезда» — элементом российского сегмента МКС). Так что именно благодаря «Салюту-1» и кораблям «Союз» человечеству удалось совместными усилиями запустить на орбиту Международную космическую станцию — настоящий космический дом, позволивший годами изучать, экспериментировать и постигать.