В 2011 году NASA запустила межпланетную станцию «Юнона» (Juno) для исследования Юпитера — она достигла орбиты точки назначения в 2016 году, после чего во время каждого из 37 пролётов зонда мимо планеты специальные датчики «заглядывали» под турбулентную облачную оболочку. Теперь, 28 октября 2021 года, учёные опубликовали несколько статей об открытиях «Юноны» в журналах Science, Journal of Geophysical Research: Planets и Geophysical Research Letters — каждый из материалов приоткрывает завесу тайн об атмосферных процессах планеты. Об этом сообщило агентство NASA на своём сайте.

«Ранее „Юнона” удивляла нас намеками на то, что явления в атмосфере Юпитера залегают глубже, чем ожидалось. Теперь мы начинаем собирать все эти отдельные части вместе и получаем первое реальное понимание того, как работает прекрасная и бурная атмосфера Юпитера, — в 3D», — подчеркнул Скотт Болтон, главный исследователь «Юноны» из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио и ведущий автор статьи в журнале Science о глубине вихрей Юпитера.

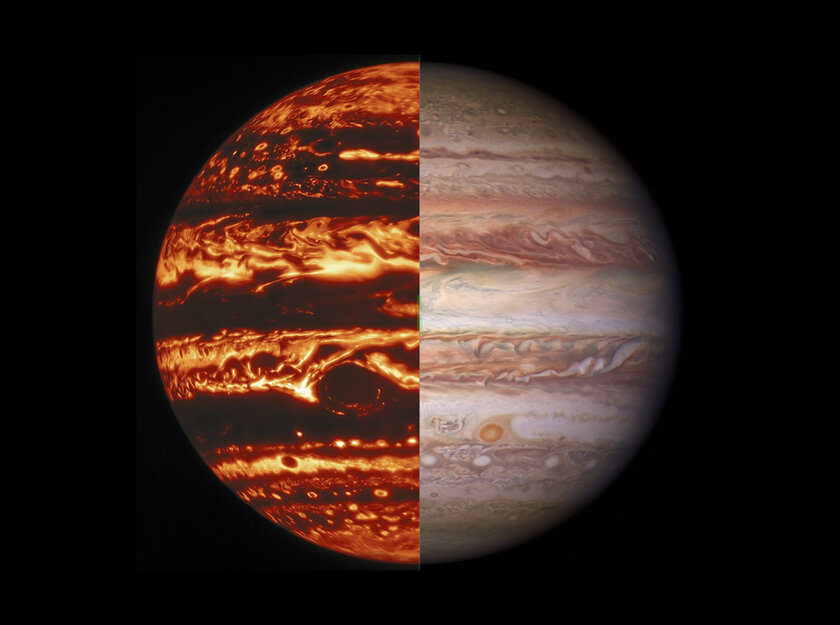

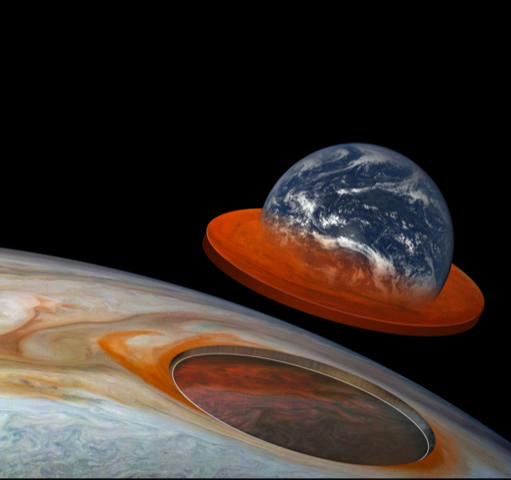

«Юнона» смогла получить новые данные благодаря установленному на ней микроволновому радиометру (microwave radiometer, MWR), который позволил заглянуть под облака Юпитера и изучить структуру его многочисленных вихревых бурь. Среди них и самый известный антициклон, известный как Большое красное пятно, — этот багровый вихрь, превосходящий по размерам Землю, интригует учёных с момента его открытия, то есть уже почти два столетия.

Новые данные свидетельствуют о том, что штормы на Юпитере гораздо выше, чем ожидалось: некоторые из них высотой 100 км, а другие, включая Большое красное пятно, и вовсе достигают 350 км. Это неожиданное открытие показывает, что вихри охватывают области, расположенные за пределами тех мест, где конденсируется вода и образуются облака, и ниже той глубины, где солнечный свет нагревает атмосферу.

Помимо циклонов и антициклонов, Юпитер характерен своими поясами и зонами — белыми и красноватыми полосами облаков, огибающими планету. Сильные восточно-западные ветры, движущиеся в противоположных направлениях, разделяют эти полосы. Ранее «Юнона» обнаружила, что данные струйные течения достигают глубины около 3 200 километров. Исследователи все еще пытаются разгадать загадку того, как формируются такие потоки. Данные, собранные микроволновым радиометром на «Юноне» во время нескольких пролетов, дают один возможный ключ к разгадке: газообразный аммиак в атмосфере движется вверх и вниз в удивительном соответствии с наблюдаемыми струйными течениями.

«Следуя за аммиаком, мы обнаружили циркуляционные ячейки в северном и южном полушариях, которые по своей природе похожи на „ячейки Ферреля”, контролирующие большую часть нашего климата на Земле. В то время как на Земле на каждое полушарие приходится одна ячейка Ферреля, на Юпитере их восемь — каждая по крайней мере в 30 раз больше», — прокомментировал Керен Дуэр, аспирант из Научного института Вейцмана в Израиле и ведущий автор статьи в журнале Science о похожих на Ферреля ячейках на Юпитере.