Полигон для тестов ИИ, зонд на Венеру, водородный двигатель: новейшие разработки российской науки

В первый месяц весны российские учёные занимались испытанием проникающего ударного зонда для изучения Венеры, созданием цифрового полигона для тестирования ИИ-моделей, улучшением машинного обоняния, а также разработкой методов увеличения добычи нефти. Об этих и других не менее важных достижениях отечественной науки в марте далее в статье.

Создали цифровой полигон для тестирования новых систем ИИ

💡 Простыми словами

В Санкт-Петербурге разработали инновационную систему в области искусственного интеллекта — цифровой полигон «Полиокс». Технология предназначена для тестирования и оценки эффективности систем искусственного интеллекта. Она универсальна (что позволяет применять её в различных отраслях), доступна (по словам авторов проекта, программой может пользоваться даже неподготовленный человек), позволяет проводить многофункциональное тестирование (даёт возможность сравнивать различные ИИ-продукты в режиме реального времени). И если раньше на подготовку всестороннего испытания модели ИИ уходило до нескольких дней, то благодаря новому ПО это время теперь составляет несколько минут.

👨🔬 Детально

Разработка будет особенно полезна для малого и среднего бизнеса. Так как большинство компаний уже используют ИИ в своей работе, но сертифицированных продуктов на рынке практически не присутствует. В отличие от существующих решений, которые часто ограничены узкими специализированными областями, «Полиокс» позволяет проводить тест ИИ-систем по множеству критериев и в различных контекстах. Более того, полигон позволяет своевременно предсказать, когда используемая ИИ-модель начинает терять эффективность и актуальность на основе реальных условий эксплуатации, и провести дообучение. Также система может анализировать ИИ-модели компьютерного зрения, что позволяет расширить область применения «Полиокса» на задачи с более сложными условиями, такими как тонкие настройки моделей и неопределенность факторов в реальных приложениях.

Улучшили свойства машинного обоняния

💡 Простыми словами

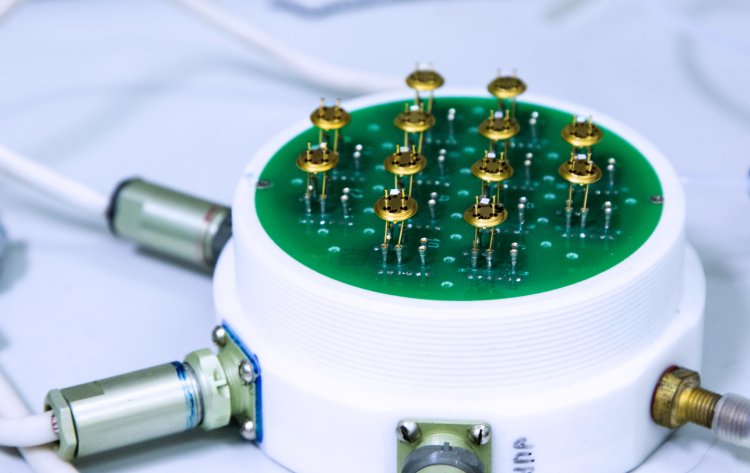

Полупроводниковые газовые сенсоры — компактные, доступные и высокочувствительные устройства, предназначенные для обнаружения газов в различных областях: от медицинской диагностики до контроля качества воздуха. Для эффективного использования таких сенсоров в системах машинного обоняния, также называемых «электронным носом», важна их способность сохранять стабильность отклика на протяжении долгого времени. Учёные из Москвы смогли в два раза увеличить срок их эксплуатации благодаря изменению структуры чувствительного материала за счёт новых технологий синтеза.

👨🔬 Детально

В традиционных газовых сенсорах на основе оксидов металлов существует проблема со временем: при длительном использовании и высоких температурах их чувствительные материалы могут деградировать, что связано с изменениями в кристаллической структуре — в частности, с потерей кислородных вакансий (пустые позиции в кристаллической решётке, которые в нормальном состоянии занимают атомы кислорода). Эти вакансии образуются самопроизвольно в ходе синтеза материала и играют ключевую роль в создании свободных электронов, которые отвечают за проводимость материала. Во время работы сенсора они заполняются кислородом, что снижает его чувствительность.

В ответ на эту проблему учёные предложили подход, который заключается в добавлении в структуру материала искусственных кислородных вакансий с помощью примесей, захватывающих электроны, и примеси с избытком электронов (по отношению к решетке), что можно представить как замену собственных носителей заряда на генерируемые примесью. Это решение помогает замедлить потерю чувствительности сенсора, улучшая его стабильность при длительных измерениях.

Провели лётные испытания проникающего ударного зонда для изучения Венеры

Венеру не зря называют сестрой Земли. Данная планета схожа с нашей по массе, размерам, получаемому от Солнца количеству тепла и другим параметрам. Изучение Венеры позволит лучше понять процессы зарождения и развития Земли, а также этапы эволюции Солнечной системы в целом. Однако из-за аномально высокой плотности атмосферы оранжевой планеты для спуска и особенно внедрения в грунт на достаточную для исследований глубину зонд должен не тормозить, как это обычно происходит, а наоборот — получить дополнительное ускорение при посадке. Теоретические разработки подобного аппарата уже существуют давно, однако ни одна страна до этого момента ещё не завершила лётные испытания.

Группа учёных Московского авиационного института (МАИ) на основе проекта «Марс-96», в рамках которого была построена установка для испытаний по внедрению зонда в различные типы грунтов, разработала собственную технологию проникающего ударного аппарата (пенетратора) для Венеры. Более того, этот зонд уже прошёл этап лётных испытаний, а в настоящее время учёные работают над моделированием спуска и эффективного внедрения устройства в грунт. Особенностью этого проекта является использование реактивного двигателя малой массы для разгона. Его задачей на Венере будет сбор и передача на Землю первичной научной информации о физико-химическом составе грунта. Материал собирается в контейнер, после чего с помощью бортовой научной аппаратуры происходит его анализ и передача данных на орбитальный аппарат.

Создали водородный двигатель с автоматической системой безопасности

💡 Простыми словами

Новейшая водородная энергоустановка, созданная специалистами из Нижнего Новгорода, представляет собой значительный шаг в области чистых технологий и энергетики. Она является инновационной благодаря многоуровневой системе защиты, которая обеспечивает высокую степень безопасности при эксплуатации. Блок управления с программируемым логическим контроллером постоянно обрабатывает данные с огромного количества датчиков, а при отклонении параметров от нормы производит аварийное отключение в автоматическом режиме, не требуя человеческого вмешательства. При этом она позволяет эффективно использовать водород, который, к слову, является одним из экологически чистых источников энергии, что очень важно в современной промышленности.

👨🔬 Детально

Энергоустановка размещается в огнезащитном металлическом шкафу, разделенном на четыре изолированных отсека прочными перегородками из толстолистовой стали с противопожарными панелями из изолирующего материала. Эти отсеки содержат блоки хранения водорода, топливную магистраль, топливный элемент, где водород преобразуется в электричество, и компьютерный блок управления. При этом каждый критически важный параметр контролируется несколькими независимыми способами, что позволяет оперативно выявлять возможные проблемы и предотвращать их на ранних стадиях.

Разработали материал для мощных, но дешевых постоянных магнитов

Редкоземельные металлы (РЗМ) на природных месторождениях имеют очень низкую концентрацию, из-за чего процесс их добычи становится сложным и дорогостоящим. В России трудности также вызывают логистические вопросы, что ещё больше осложняет работу с такими элементами. По данным «Росатома», на нашу страну приходится 17 % от мировых запасов РЗМ (второе место после Китая), но при этом доля нашей добычи составляет менее 1 % рынка производства. Редкоземельные металлы имеют жизненно важное значение для производства многих высокотехнологичных продуктов и электроники. В их число входит неодим, который помимо прочего применяется в изготовлении мощных постоянных магнитов.

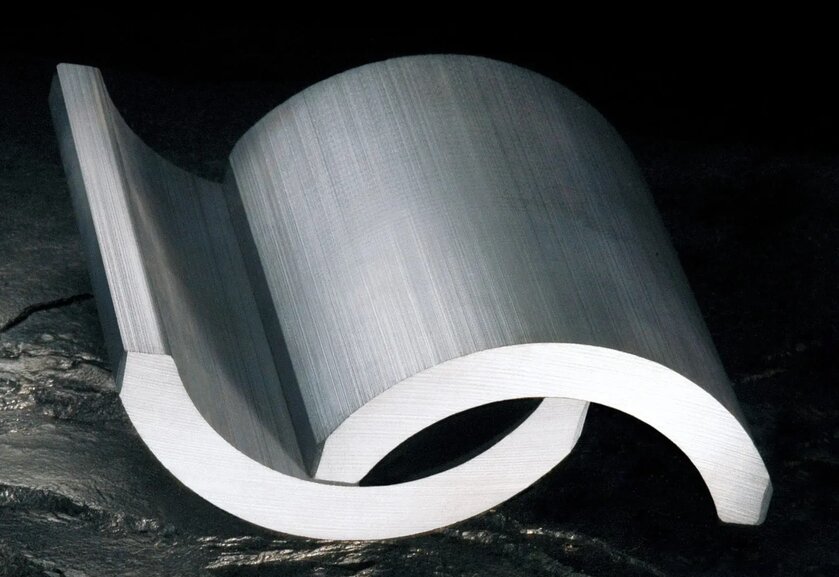

Российские учёные придумали технологию, благодаря которой дорогостоящие магниты из сплава неодим-железо-бор можно будет заменить на магниты из гексагональных ферритов бария или стронция. Они значительно дешевле, доступнее, устойчивее к химическим воздействиям и коррозии, но до этого времени имели недостаточную мощность. Учёным удалось получить нанопластинки гексаферрита уникальной формы, применив специально подобранные условия синтеза, которые затем подвергли низкотемпературному спеканию (900 °C). Коэрцитивная сила полученных магнитов выросла до 5,6 кЭ (с 4 кЭ для широко используемых марок ферритов бария, а у неодимовых магнитов этот показатель колеблется от 6 до 12 кЭ).

Увеличили добычу высоковязкой нефти с помощью нового катализатора

Тяжелая сырая нефть, или высоковязкая нефть, является важным природным ресурсом, который приобретает всё большее значение на фоне истощения запасов легкой нефти. Оценки показывают, что общие запасы тяжелой нефти составляют около шести триллионов баррелей, из которых как минимум два триллиона считаются доступными для добычи. Однако процесс извлечения и переработки такой нефти крайне сложен. Она имеет высокую вязкость и плотность из-за содержания асфальтенов, смол и других органических соединений. Для её извлечения часто используется метод паротепловой обработки, когда в нефтяной пласт закачивают горячий пар для разогрева нефти и улучшения её текучести. Но эта технология требует больших энергозатрат и подходит не для всех типов пластов.

Одной из альтернатив может стать каталитический акватермолиз — метод, в котором катализаторы разрушают сложные молекулы нефти, превращая их в более легкие и улучшая состав, что снижает вязкость нефти и делает ее более пригодной для переработки. Отечественные учёные разработали и протестировали катализаторы на основе железа, никеля, кобальта, хрома и меди. Результаты показали, что катализатор на основе таллата меди (соединение меди с талловой кислотой) снижает вязкость нефти в 2,6 раза. Катализатор на основе смеси железа и никеля позволил уменьшить содержание высокомолекулярных соединений, в частности смол, на 8 %, а таллат железа увеличил содержание легких углеводородов на 17 %.

Изучив результаты, учёные выбрали наиболее эффективную смесь — железо и никель в соотношении 85:15. Далее катализатор был протестирован в полевых условиях на Аксеновском месторождении в Самарской области. Благодаря ему содержание воды в нефти снизилось с 99 % до 30 %, что значительно упростило процесс очистки и уменьшило износ оборудования. В итоге использование нового катализатора привело к увеличению добычи нефти и снижению энергозатрат.